金秋十月,硕果飘香。2025年10月21日,成都市双流区棠湖小学全体数学教师齐聚多功能厅,开展了一场聚焦跨学科主题学习、探索教学方式转变的校本研修活动。

课堂展示

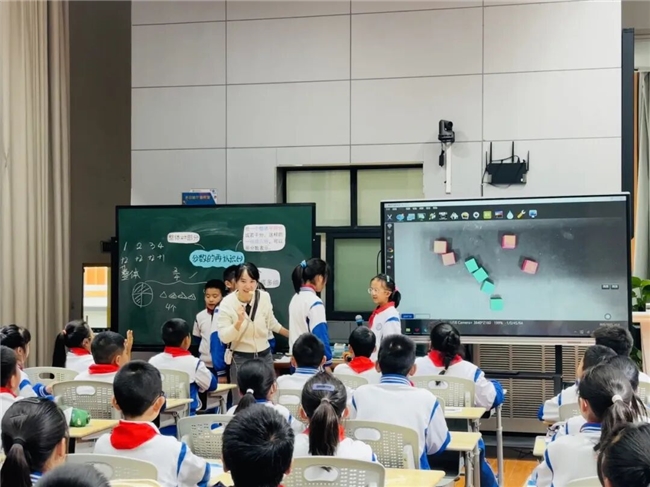

活动伊始,由五年级郭婷老师执教《分数的再认识(一)》。本课以“九九重阳情,‘数’说敬老心”为主题,构建跨学科教学链条,将抽象概念转化为具象体验,跨学科赋能,让分数学习有温度有深度。

郭老师引导学生分享课前搜集的重阳节习俗(如登高、敬老)和含 “九” 字古诗(如《九月九日忆山东兄弟》),让分数学习始于文化情境,通过“重阳节是农历几月几日”“数字‘9’有何含义” 等问题,将分数与生活自然衔接。

课堂中,郭老师以“敬老活动筹备”为主线设计递进任务,第一步,借“分重阳糕”情境,深度探究如何用多种方式表示四分之三,同时引导学生认识到,这个整体可以是单个图形、多个图形,还可以是多组图形,指导学生进一步理解分数的意义。第二步,通过“画图形”任务,让学生明白不仅能从整体推知部分,还能从部分推知整体。

第三步,借助“拿糖果”活动,让学生直观体会,尽管是相同的分数,由于整体不同,对应的部分量也不同,夯实分数相对性的认知。同时,回顾二三年级学习的知识,沟通分数与“倍”的联系,促进对分数意义的深度理解。郭老师借鉴蒙德里安构图风格,布置作图任务,要求融入菊花、茱萸等重阳元素,并用分数表示。学生在创作中既巩固对分数的认知,又传递敬老情感,达成“知识+审美+品德”的融合目标。课后布置三选一实践活动:

1.“分”担家务,孝在当下

2.巧手“制”爱,情暖重阳

3.时光“话”廊,聆听岁月

课标解读和自评发言

紧接着,由五年级数学组黄发红和冯敏老师进行课标解读和自评发言。他们指出,此次跨学科主题活动的整体框架是“诗海寻九—数析重阳—爱在行动”,活动分为三个阶段:

1.课前准备:诗海寻“九”——重阳诗词中的文化密码,从语文和传统文化入手,为数学学习创设一个有意义的情境,激发学生的学习兴趣。

2.课中探究:数析“重阳”——分数的再认识与应用,将抽象的分数知识与具体的、充满人情味的生活场景相结合,使数学学习变得生动、有用,培养学生解决问题的能力。

3.课后延伸:爱在“行”动——我的敬老承诺, 将课堂所学转化为实际行动,体验尊敬长辈、关爱老人的快乐,培养社会责任感和家庭责任感。

本节课以 “迎重阳”为文化载体,成功实现 “学科融合为知识服务” 的核心目标。后续教学需把握三个平衡:

一是“文化情境”与“数学核心”的平衡,确保融合不偏离知识主线;二是“教师引导”与“学生自主”的平衡,增加探究任务的开放性;三是“多科渗透”与“深度关联”的平衡,挖掘各学科与数学的内在逻辑关联,让跨学科教学真正落地生根。

活动总结

最后,全体教师围绕跨学科教学的实施落地展开研讨,提炼亮点与优化方向,课教处主任宋仕成总结本次活动。

老师们指出,郭老师情境创设贴近生活,以“迎重阳”为真实背景,将分数问题转化为敬老筹备中的实际需求,让数学学习兼具实用性与情感温度。难点突破有层次,通过“正向感知—逆向推理—对比辨析”的三阶活动,搭配可视化操作,有效化解“分数相对性”这一教学难点,练习设计以本校“种植园”“养殖场”“午餐”等情境,引导学生用数学的眼光观察现实世界,解决现实中的真问题。学科融合重实效:语文(习俗分享)、美术(分数创作)、品德(敬老教育)、劳动等的融合均服务于分数概念理解,衔接自然。特别是课后活动,实现从知识到行动、从课堂到生活的跨越,让“敬老”不再是一个口号,而是学生亲身实践的真切体验,完成本次跨学科主题活动的闭环。

同时,老师们也提出了一些不足:如,文化渗透可补充“重阳糕的寓意”,如九层糕(又称“九层高”)主要象征步步高升和吉祥如意,重阳节登高吃九层糕,寓意避灾祈福,并利用诗句中的数据进行分数练习,让文化元素与数学本质更紧密结合,深化分数的认识。同时,老师们也提出了一些跨学科教学实践中的疑惑:如何平衡日常教学任务与跨学科教学的时间冲突……

当数学与传统节日邂逅,分数化为了绚烂的诗歌、辛勤的劳动、斑斓的画作,以及尊老敬老的陪伴。棠湖小学跨学科融合校本研修活动,是学校在跨学科教学领域的持续探索,为数学教学提供了新的思路和实践经验,引领着教师们在培养学生核心素养新课堂的道路上不断前行。

(成都市双流区棠湖小学)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文转自网络内容仅供参考,不作买卖依据。